Mare. Paesaggio e Archeologia del Golfo di Napoli

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ha competenza su un vasto territorio costiero che abbraccia il golfo di Napoli, dall’area Vesuviana a quella Flegrea.

Il paesaggio marino costiero di quest’area oltre a presentarsi come un complesso tessuto di paesaggi archeologici é connotato da forti fragilità derivanti dalla pressione antropica e d’uso.

Gruppo di Lavoro

Mare, paesaggi e archeologia del Golfo di Napoli Mostra fotografica

a cura di Mariano Nuzzo

Progetto scientifico:

Mariano Nuzzo

Luca Di Franco

Simona Formola

Marianna Merolle

Palma Maria Recchia

Maria Luisa Tardugno

Marco de Napoli

Serena Borea

Brunella Como

Giuliana Boenzi

Enrico Stanco

Stefano Iavarone

Supporto tecnico:

Michele Riccardo Ciavarella

Mayra Pascariello

Daniele De Simone

Mauro Di Vasta

Mario Grimaldi

Filomena Lucci

Angela Giordano

Comunicazione:

Simona Formola

Fabiana Porciello

Elaborazioni grafiche / progetto multimediale:

Michele Riccardo Ciavarella

Allestimento:

Luigi Spina

Enzo Petito

Area Flegrea

- Pannello 1 – Torre Gaveta – Villa Vatia

- Pannello 2 – Pilae di Punta Terone – peschiera ninfe

- Pannello 3 – Punta Pennata – tunnell di epoca romana

- Pannello 4 – Villa del castello – peschiera circolare

- Pannello 5 – Villa Cornelio di Dolabella

- Pannello 6 – Bacoli – Capo Miseno Isolotto del Cannone

- Pannello 7 – Bacoli – Punta Pennata – L’isolotto visto dalla terraferma

- Pannello 8 – Pozzuoli – Vicus Lartidianus – Altare Nabateo

- Pannello 9 – Pozzuoli – La Ripa Putolana

- Pannello 10 – Pozzuoli – Portico delle Ninfe

- Pannello 11 – Posillipo – Pausilypon e Gaiola

- Pannello 12 – Gaiola e isole

- Pannello 13 – Casa degli spiriti

- Pannello 14 – Castello Aragonese

Penisola Sorrentina e Capri

- Pannello 15 – Sorrento Bagni della Regina Giovanna

- Pannello 16 – Capri – Marina Grande – palazzo a mare

- Pannello 17 – Capri – Scoglio della sirena

- Pannello 18 – Capri – Faraglioni – resti di villa romana

- Pannello 22 – Massa lubrense – Isola d’isca

- Pannello 23 – Massa lubrense – Isola d’isca

- Pannello 24 – Punta campanella – Santuario di atena – veduta aerea

- Pannello 25 – Massa Lubrense – Baia di Ieranto

Area Flegrea

Lo sguardo archeologico ha osservato l’area conosciuta col nome di Campi Flegrei con particolare attenzione. Dalle prime frequentazioni micenee di matrice commerciale, di cui restano solchi nelle isole di Procida e Vivara; Kyme sulla costa di fronte ed una linea di costa come sede privilegiata per le ville dell’élite romana, a partire dalla fine della Repubblica, ha creato un “testo” su cui per secoli si sono esercitati gli studiosi delle antichità, diventando tappa irrunciabile per i Grand Tour delle nobiltà europee.

Quest’area presenta imponenti edifici termali, ville e peschiere, necropoli, moli e piloni in cementizio che riportano ai fasti dei porti di Puteoli e Misenum, in parte sommersi dal mare, in parte immersi in una fitta vegetazione.

Rione Terra

Il promontorio tufaceo del Rione Terra di Pozzuoli (m 33 s.l.m.), testimonia una costante continuità di vita dalla fondazione della colonia di diritto romano del 194 a.C. al tardo impero, con ampliamenti e radicali interventi di ristrutturazione e monumentalizzazione dell’insediamento primitivo.

Le indagini al Rione Terra sono incominciate nel 1993, con un poderoso progetto di valorizzazione all’indomani dell’ultima crisi bradisismica.

Lo sperone di tufo, infatti, ha un dislivello di circa 30 m, pertanto, per sfruttare al meglio la superficie disponibile e recuperare quanto più spazio possibile, fu regolarizzato: vennero terrazzate le fiancate e spianata la cima. Nel corso del tempo, i fenomeni erosivi hanno portato al crollo in mare o a valle di alcune aree del costone, così quello che si vede oggi non è altro che una minima parte della superficie originaria dell’insediamento,

Fu realizzato un impianto a terrazze, attraversato da un reticolo di strade organizzato per cardini e decumani, come le colonie di diritto latino e romano fondate nelle aree pianeggianti.

I dislivelli tra una terrazza e l’altra furono colmati mediante la creazione di rampe e gradinate di raccordo, continuando a mantenere l’impostazione ortogonale.

Al fine di ampliare la superficie di ogni terrazza, ed in particolare quella più alta, destinata ad accogliere gli edifici pubblici a carattere sia sacro che civile, vennero costruiti, lungo le strade, porticati e avancorpi, a danno della larghezza delle strade. Per soddisfare la stessa esigenza di incrementare la superficie edificabile vennero coperti anche alcuni tratti stradali. In particolar modo, per ampliare la terrazza più alta, destinata ad accogliere gli edifici pubblici a carattere sacro e civile, furono costruiti porticati che hanno ridotto di molto la sede stradale, come nel caso del cardine di S. Procolo che misura meno di un metro.

La pianificazione urbana della Colonia ha previsto, come prime opere, oltre alle numerosissime cave per l’estrazione del tufo funzionale alle attività edilizie, la realizzazione di una rete fognaria, strettamente connessa alla viabilità, insieme ad una capillare rete idrica, sottoposta alle insulae, per soddisfare sia l’esigenza di raccolta sia quella di smaltimento delle acque piovane. I due impianti si estendono su tutta la superficie occupata dal tessuto urbano e il complesso sistema di pendenze e di pozzi per la manutenzione o per l’attingimento, nel caso dell’impianto idrico, ne fanno uno degli esempi di infrastrutture urbane antiche più interessanti della Campania che resta in funzione almeno fino ad età medio imperiale.

L’orografia del luogo ha quindi imposto uno sviluppo in profondità e in altezza delle infrastrutture, per consentire il soddisfacimento dei numerosi bisogni della colonia. Ne è un esempio il settore nord-orientale, in cui sono ubicati tre complessi, con numerosi ambienti interamente ipogei, tra cui un lupanare, un impianto produttivo con larario dipinto e un complesso di horrea.

Il tessuto urbano del Rione Terra comincia a disgregarsi molto precocemente, già nel III-IV sec. d.C. il tratto centrale del cardine di S. Procolo viene utilizzato come cimitero. A questo periodo risale anche un pistrinum, che si impianta con macine, vasche e forni in alcuni ambienti sul decumano massimo e sulla strada stessa.

Dopo il sisma del 1538, le strutture antiche, già danneggiate in età medievale, vennero inglobate nelle fondazioni dei palazzi nobiliari, le tabernae e gli horrea furono convertiti in cisterne, cantine o discariche e costituirono il livello ipogeo dei palazzi del borgo seicentesco che innalzò di almeno un piano i nuovi livelli abitativi. Gli ambienti romani furono, infatti, riempiti dalle macerie degli edifici colpiti dal terremoto del 1538, così da essere rinforzati e diventare piano fondale della costruzione del nuovo borgo seicentesco.

A questo cambiamento radicale sopravvisse solo il Tempio cd. di Augusto, dedicato a S. Procolo, patrono di Pozzuoli, martirizzato con S. Gennaro nel 305 d. C. La continuità di culto che ha visto la trasformazione da tempio in chiesa, prima, e in Cattedrale poi, ne ha garantito la conservazione fino ai nostri giorni.

Bacoli – Torregaveta Villa Vatia

Sul piccolo promontorio a Sud del Lago Fusaro, contigua all’attuale abitato di Torregaveta, è attestata da Seneca e da studiosi antichi e moderni, l’esistenza di una grande villa da tutti ricordata come quella di P. Servilio Vatia, che probabilmente fu costruita dal nonno di questi, P. Servilio Vatia Isaurico, console nel 79 d.C. Doveva trattarsi di un complesso assai esteso e lussuoso, costruito per terrazzamenti, secondo la consueta tecnica della basis villae più volte sperimentata nel contesto baiano e bacolese, provvisto di un euripo per l’allevamento dei pesci, ambienti di soggiorno, peschiere ed un molo di attracco privato. La villa è attribuita ad un’epoca compresa tra la tarda Età Repubblicana e l’Età Augustea, con rifacimenti che non risalgono oltre il II secolo d.C., quando si determinò verosimilmente il suo abbandono per l’evidenziarsi della fase di subsidenza a Torregaveta. Della villa purtroppo restano oggi strutture disarticolate in opera reticolata e vittata, conservate sia sul promontorio che sul fondo del mare antistante.

Le strutture sommerse e semi-sommerse che si vedono dalla battigia di Spiaggia Romana dunque, non sono semplici strutture rocciose di formazione naturale, ma quel che resta di strutture pertinenti alla vasca di una peschiera con un fondale scenico movimentato da una serie di nicchie; camminamenti emersi interni alla villa e probabilmente un ninfeo con volta a botte, relativi al quartiere marittimo della villa.

Bacoli – Punta Terone

Immediatamente a Est delle pilae del porto romano di Misenum, in opera cementizia radicate presso l’estremità di Punta Terone, che delimitavano a Sud la rada dove attraccava la flotta imperiale della Classis Misenensis, si trova un antro dal vano d’ingresso molto ampio, non di formazione naturale ma di origine antropica, caratterizzato dalla presenza di un breve tunnel sul lato Nord. Si tratta di una peschiera, pertinente verosimilmente ad una villa marittima localizzata nella parte sommitale del promontorio, dove presenza di ruderi e resti archeologici sono testimoniate già dalla fine dell’’800. Al vasto complesso edilizio di cui sono documentati ambienti in opera reticolata, incerta, laterizia e cementizia pertinenti a cisterne e a sostruzioni, doveva appartenere anche la peschiera in grotta scavata nel promontorio: a pianta quadrangolare con un corridoio in pendenza che trafora la roccia (originariamente un camminamento emerso) di collegamento con il mare aperto. Alcune caratteristiche costruttive di questa peschiera, come la presenza di scanalature per lo scorrimento delle grate di chiusura e di una crepidine interna, hanno rappresentato un valido indicatore archeologico dello sprofondamento della linea di costa romana ad opera del bradisismo.

Bacoli – Punta Pennata – Tunnell di epoca romana

Il tunnel che attraversa l’isolotto di Punta Pennata, nella sua estremità meridionale, conosciuto col nome di Grotta del Corallo, rappresenta una cavità di formazione antropica, con pareti verticali e volta a tutto sesto, che in epoca romana veniva utilizzata quale via di comunicazione dalle piccole imbarcazioni, le quali potevano evitare di circumnavigare la punta del promontorio. Il tunnel non era dunque destinato al transito pedonale ma alla navigazione poiché, grazie al calcolo delle quote di sommersione, determinate dal bradisismo, si capisce che già in epoca romana la cavità era occupata dal mare. Infatti, in corrispondenza di questo passaggio, si interrompe anche la banchina sommersa ubicata lungo il versante interno del bacino del porto di Misenum, per lasciar posto ad un ampio canale.

Bacoli – Villa del castello – peschiera circolare (foto di Pasquale Vassallo)

Le indagini condotte negli anni ’90 del secolo scorso nello specchio di mare antistante il Castello di Baia, hanno portato in luce resti di peschiere, porticati e padiglioni panoramici che costituiscono l’estrema propaggine verso il mare di una villa maritima, su una superficie di circa 300 x 80 m. L’area, in origine ben più estesa, benchè coperta a N dalla costruzione del cinquecentesco Fortino Tenaglia, ospita una monumentale struttura, una peschiera in litore constructa, parte di un corpo rettangolare suddiviso in vasche intercomunicanti, alle quali, come si è detto, si aggiungono portici e spazi di soggiorno. Un primo vivaio, animato da un’ampia abside semicircolare sul lato di fondo, immette nel retrostante e più ampio bacino con pianta ad emiciclo e poi ancora ad una vasca semianulare, su cui prospetta un portico retto da pilastri e semicolonne. A protezione di tali ambienti si conservano allineate 7 pilae con paramento in opera reticolata ed altre si individuano, leggermente dislocate, più a N dinanzi un canale che serviva una serie di bacini interni, attualmente obliterati dall’insabbiamento.

Il settore marittimo così individuato, doveva essere pertinente alla celebre villa attribuita a Cesare, inglobata nel maschio del Castello Aragonese di Baia, che svettava almeno ad 80 m di altezza sulla sottostante insenatura e che Seneca stesso paragonò ad un fortilizio. Costruita secondo la tecnica della basis villae, su terrazzamenti digradanti lungo il crinale del promontorio mediante ampie sostruzioni, in epoca tardo-repubblicana, la villa passò al demanio imperiale che la trasformò e la ingrandì, arricchendola con ninfei, peschiere e gallerie a tornanti scavate nel tufo fino a raggiungere la quota del lido. Tale trasformazione scenografica si deve forse proprio a Nerone e gli echi del suo fasto, derivante oltretutto dalla posizione privilegiata visibile dal mare anche a grande distanza, completamente aperta sul panorama circostante, risuonarono per i secoli a venire celebrati dalle fonti.

Bacoli – Villa Cornelio di Dolabella

Nello specchio di mare antistante Villa Ferretti, una villa costruita a fine ‘800 da armatori di origine genovese, sono conservati i resti della villa marittima, attribuita a Publio Cornelio Dolabella, costruita lungo la falda interna della caldera del vulcano sommerso che ha dato forma all’insenatura baiana. Il complesso di età romana, insieme ad altri realizzati all’incirca alla stessa epoca, si impianta dunque tra la sponda settentrionale e quella meridionale del Lacus Baianus tra Punta Epitaffio e il Castello Aragonese, nell’ambito di uno straordinario contesto paesaggistico, che ha determinato lo sviluppo del “fenomeno delle ville”, e che ha contribuito alla definizione dell’espressione mos Baianus, per indicare quel modus vivendi che solo questa località offriva per il lusso, per le quinte architettoniche delle sue ville e per il benessere delle acque termali. Le evidenze superstiti delineano la presenza di un vasto complesso monumentale, scenograficamente rivolto verso il mare, la cui linea di costa doveva essere allora notevolmente avanzata rispetto a quanto non appaia oggi, a causa dei fenomeni bradisismici.

Sono documentate strutture in opus reticulatum, pertinenti ad un edificio di rilevanti dimensioni, disposto su almeno sette terrazze sovrapposte, che modellano il versante collinare retrostante, su un dislivello di oltre 20 m e si conservano nell’insenatura marina fino ad oltre 6 m al di sotto del livello del mare. L’analisi delle tecniche edilizie suggerisce almeno tre principali fasi costruttive dell’edificio: il primo impianto della dimora deve essere avvenuto in epoca repubblicana, mentre il suo ampliamento sembra potersi datare ad età imperiale.

Bacoli – Capo Miseno – Isolotto del Cannone

Sul costone orientale di Capo Miseno, in prossimità della sua punta meridionale, sono documentati resti di strutture di età romana pertinenti forse ad un quartiere termale di una villa marittima, di cui oggi non sopravvivono altre evidenze se non lacerti di strutture sconnesse e di piani pavimentali in cocciopesto.

A partire dalla fine del XVIII secolo, in occasione dell’installazione di una postazione militare sulla piattaforma tufacea antistante il promontorio, conosciuta dai locali come Scoglio dei Cannoni, avviene la prima scoperta dell’edificio termale, nei pressi di una torre detta“de’ Paesani”, anche raffigurata nel dipinto di J. Rebell, Tempesta all’Arco di Miseno (1819), dove lo Scoglio dei Cannoni risulta ancora collegato alla collina retrostante tramite un passaggio ad arco, verosimilmente di origine antropica.

Bacoli – Punta Pennata – Isolotto visto dalla terraferma

Punta Pennata è un isolotto falciforme, traforato da almeno 14 cavità artificiali, la gran parte delle quali è oggi semi-sommersa, lungo circa 550 m che chiude ad E il Porto di Miseno, di cui doveva costituire una diga foranea naturale a protezione della flotta romana. Fino al 4 novembre 1967 Punta Pennata costituiva una penisola collegata a Punta del Poggio, quando una forte ondata di mal tempo provocò l’asportazione della lingua di sabbia che la collegava alla terraferma, diventando un’isola. I tunnel che lo attraversano, lungi dall’essere di formazione naturale, servivano quale via di comunicazione fra le due sponde di Punta Pennata, per spostare più rapidamente uomini e merci all’interno del porto romano di Misenum, il cui molo proprio qui si radicava. Lungo il versante interno del bacino, compresa tra le due file di pilae collocate alle sue opposte estremità, conserva una banchina in cementizio, realizzata intaccando direttamente il banco tufaceo dell’isolotto, assecondandone l’andamento, mediante l’impiego di casseforme lignee.

La banchina oltre a fungere da punto di attracco, come sembrano indicare le numerose bitte d’ormeggio rinvenute sulla sua sommità, doveva costituire anche un camminamento, ipotesi indiziata dalla presenza di un muro parallelo alla banchina sul lato E, che sembra definire i limiti di una strada.

Pozzuoli – Vicus Lartidianus – Altare Nabateo

Sul fondo del mare di Pozzuoli, nel cuore dell’antico porto commerciale della Puteoli romana, sono stati localizzati e documentati due altari in marmo di età romana, databili alla prima metà del I secolo d.C., inseriti all’interno del Tempio dei Nabatei, oggi sommerso per effetto del bradisismo.

Le attività sono state condotte nei mesi scorsi dalla Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Napoli, dall’Università Vanvitelli e dalla Scuola Superiore Meridionale, con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Subacqueo di Napoli.

I Nabatei, popolazione dedita al commercio tra l’Oriente, l’Oceano Indiano e Roma, erano stanziati nelle aree desertiche della Penisola Arabica, ma avevano, sin dalla prima età imperiale, impiantato una loro base all’interno del porto puteolano, il più grande scalo commerciale del Mediterraneo romano. Di questa enclave mercantile, l’unica al di fuori della madrepatria, si conoscevano finora basi e lastre iscritte con dediche – in latino – al dio tutelare Dusares, rinvenute sui fondali di Pozzuoli a più riprese tra il XVIII secolo e gli anni Ottanta del Novecento, e poi confluite nelle collezioni dei Musei di Napoli e del Castello Aragonese di Baia. Rimaneva approssimativa la collocazione del santuario di riferimento, oggi individuata con strumenti topografici di precisione che hanno consentito di inserire il Tempio nel quadro topografico più ampio del vicus Lartidianus.

Pozzuoli – La Ripa Putolana

La Ripa puteolana rappresenta un contesto archeologico di straordinario interesse e dall’enorme potenziale, è oggi sommersa a causa del bradisismo che ha interessato l’intera regione flegrea.

Nello spazio che intercorre tra il porto commerciale di Pozzuoli e il portus Julius, la ripa conserva, oggi, una serie ininterrotta di strutture per circa 2 km, parzialmente conservate. In particolare, l’area tra il tratto di mare antistante l’ex stabilimento Pirelli e il cantiere SOFER ha restituito numerose evidenze e reperti che hanno poi consentito l’individuazione dei due vici Lartidianus e Annianus, attualmente oggetto di studi.

Nonostante la fascia costiera sia stata interessata da un intenso sviluppo edilizio che non ha conosciuto battute d’arresto fino a tempi recenti, sotto il livello del mare si è preservata una straordinaria documentazione archeologica relativa a un’area di grande interesse, sia dal punto di vista storico-archeologico che geomorfologico e ambientale, legata alle attività vulcaniche e bradisismiche.

Pozzuoli – Il Portico delle Ninfe

Negli ultimi mesi è stato esplorato il settore della Ripa Puteolana compreso tra il vicus Lartidianus e il vicus Annianus, dove è stata riconosciuta una penisola, con i resti di un edificio monumentale rivestito con marmi pavimentali e parietali; nel corso delle ricognizioni sono state documentate alcune colonne, una rampa di scale e un’imponente base esagonale pertinente ad un monumento (un faro?). Si tratta con molta probabilità di un’area amministrativa del porto, destinata forse ai controlli doganali e alle procedure richieste dalla prefettura annonaria, all’arrivo del grano per Roma.

Posillipo – Pausilypon e Gaiola

Di estremo interesse naturalistico-archeologico, oltre che paesaggistico, è la zona racchiusa all’interno del Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon, area archeologica, della superficie di circa tre ettari, aperta al pubblico a cura della Soprintendenza di Napoli.

Il complesso, a cui si accede attraverso l’imponente Grotta di Seiano, traforo di epoca romana lungo più di 760 metri che congiunge la piana di Bagnoli con il vallone della Gaiola, racchiude parte delle antiche vestigia della villa imperiale del Pausilypon (dal greco, tregua dagli affanni).

Nella prima fase, nel I sec a.C., la villa appartenne al ricco Cavaliere romano Publio Vedio Pollione, che la lasciò nel testamento ad Augusto. Il complesso rimase quindi nelle proprietà della famiglia imperiale e venne progressivamente ristrutturato e ingrandito, adeguando l’architettura alla natura dei luoghi comprendendo, oltre alla parte abitativa, impianti termali, giardini, quartieri per gli addetti ai servizi, aree per gli spettacoli e, verso il mare, le strutture portuali con gli edifici connessi e il complesso sistema di peschiere ancora ben conservato. I maggiori interventi si sviluppano sotto Nerone, la utilizzò come residenza privilegiata nelle sue permanenze a Napoli, e Adriano, che sembra averne tratto spunto spunto allorquando avviò la progettazione della sua Villa Adriana tiburtina.

Nell’incanto di uno dei paesaggi più affascinanti del Golfo di Napoli, è possibile ammirare i resti del Teatro, dell’Odeion e di alcune sale di rappresentanza della villa, le cui strutture marittime fanno oggi parte del limitrofo Parco Sommerso di Gaiola, su cui si affacciano i belvedere a picco sul mare.

Posillipo – Gaiola e isole

Posillipo – Casa degli Spiriti

Ischia – Castello Aragonese

Penisola Sorrentina e Capri

La lunga lingua di terra che divide i golfi di Napoli e Salerno presta una conformazione rocciosa profondamente segnata dagli eventi vulcanici, tipici della regione campana: a una base calcarea si sovrappone una tufacea che ha reso abitabili le aree costiere settentrionali della penisola: qui si sviluppa Sorrento, centro urbano entro il quale si sviluppa il santuario di Atena di Punta Campanella e introno alla quale aleggia il mito delle Sirene. Ligea, Leucosia e soprattutto Partenope, eponima della città di Napoli, sono identificate negli isolotti di Li Galli e associati al viaggio di Ulisse narrato nell’Odissea. Ma la penisola insieme a Capri divenne la sede di maestose ville romane, presso i Bagni della Regina Giovanna e nelle famose dodici ville di Tiberio a Capri. In molti luoghi si conserva oltre alla memoria anche il segno tangibile di questa presenza storica.

Sorrento – Bagni della Regina

Presso il Capo di Sorrento, in località Bagni della Regina Giovanna, si conserva una poderosa struttura posta su una piccola conformazione rocciosa: si tratta del settore marittimo di una villa romana di prima epoca imperiale, in stretto contatto con il mare e con il paesaggio naturale. Su un grosso sistema di cisterne era posto probabilmente un peristilio colonnato, mentre nel piccolo specchio d’acqua retrostante vi era l’approdo di piccole imbarcazioni. La villa proseguiva con la vera e propria domus e con i quartieri rustici nell’attuale parco agricolo.

Capri – Marina Grande – Palazzo a mare

La più vasta villa romana di Capri, probabilmente attribuibile al soggiorno di Augusto, ha il nome evocativo di Palazzo a Mare: una grande struttura che dal porto di Marina Grande risale verso il l’area pianeggiante del Campo Sportivo vecchio e discende verso i Bagni di Tiberio: qui una grande struttura semicircolare era il fulcro di sontuoso ninfeo a mare, anticamente decorato con lastre di marmo, affreschi e colonne.

Capri – Scoglio della sirena

Il mito delle Sirene, mostri metà donna e metà uccello, ha sempre aleggiato tra la Penisola Sorrentina e Capri: da qui Ulisse sarebbe passato e avrebbe resistito al loro canto ammaliatore. La tradizione greca e poi romana ha riconosciuto nei tre piccoli isolotti sulla sponda orientale della penisola, oggi noti con il nome di Li Galli, il luogo in cui risiedevano le tre Sirene: in un periodo più recente, tra tardo-antico e medioevo, si inizia a pensare che questi mostri mitici risiedessero a Capri e da qui nacque il toponimo dello Scoglio delle Sirene presso la Marina Piccola. In realtà questa piccola conformazione rocciosa immersa nel mare fu regolarizzata dai romani per realizzare una banchina di approdo, dal momento che Capri aveva solo due bacini portuali, Marina Piccola e Marina Grande.

Capri – Faraglioni – Resti di villa romana

Uno dei siti iconici dell’Isola di Capri sono i tre grossi scogli di natura calcarea noti come Faraglioni. Proprio in prossimità di essi era ubicata una grande villa romana, rinvenuta presso il punto più alto prospiciente i Faraglioni, presso Punta Tragara. Furono rinvenuti pregevoli pavimenti in marmo colorato e ambienti, forse termali. A ridosso dei Faraglioni si conserva ancora un piccolo approdo probabilmente relativo al settore marittimo della villa.

Massa lubrense – Isola d’isca

Isca è un piccolo isolotto a poche decine di metri dalla costa, in prossimità del fiordo di Crapolla, nella frazione Torca nel Comune di Massa Lubrense. In epoca romana l’isola fu utilizzata per edificare delle strutture di villeggiatura: si conserva soprattutto una grande scala che dalla parte alta dell’isola scende verso due grotte adibite a ninfeo e inoltre una struttura di forma trapezoidale, probabilmente con funzione idraulica. Nel Novecento l’isola divenne di proprietà privata e sulla punta orientale prima Vittorio Astarita e poi Eduardo De Filippo costruirono una piccola casa: il famoso drammaturgo, che amava moltissimo questo luogo, aveva persino l’idea di costruire sull’isola una piccola cavea teatrale, mai realizzata, di cui rimane ancora oggi un modellino di progetto

Massa lubrense – Isola d’isca

Presso l’isola d’Isca, utilizzata quale una depandance di una grande villa romana posta di fronte sulla costa, vi erano due grotte adibite a ninfeo: muri in opera reticolata e pavimenti in marmo regolarizzavano i piani e le pareti degli anfratti naturali e, grazie a un sistema di canalizzazioni, l’acqua era convogliata all’interno. I ninfei romani, nati dall’originario luogo di culto per le Ninfe, divennero in epoca imperiale un luogo per diletto, in diretto contatto con la natura.

Punta campanella – Santuario di atena – veduta aerea

L’estrema punta della Penisola Sorrentina ha il nome di Punta Campanella: il nome deriva dalla campana utilizzata per segnalare l’arrivo dei pirati saraceni durante tutto il medioevo, quando fu costruito il sistema di torri a difesa delle coste. In realtà in questo luogo nel VI sec. a.C. si sviluppò un famoso santuario, secondo le fonti oggetto di una mitica fondazione da parte di Ulisse: il santuario di Atena. Il luogo di culto era una santuario posto nell’orbita della città di Sorrento, anticamente di popolazione italica, ma controllato in parte dai Greci di Cuma o di Neapolis: i santuario “di frontiera” erano infatti veri e propri avamposti dei coloni greci per il controllo del territorio e per i rapporti commerciali con gli abitanti del luogo.

Massa Lubrense – Baia di Ieranto

Dal santuario di Atena, guardando verso Li Galli, le isole delle Sirene, gli antichi potevano scorgere una piccola baia, di grande e suggestiva bellezza: proprio per la sua vicinanza a Li Galli, in molti hanno ipotizzato che in questo luogo sorgesse il santuario delle Sirene, già ricordato dalle fonti e che lega indissolubilmente la Penisola Sorrentina ai più antichi miti di fondazione delle città greche. Il paesaggio, inteso come trasformazione dei luoghi attraverso l’interrelazione tra uomo e ambiente naturale, è il padrone di questo luogo: dalle più antiche frequentazioni di epoca greca e romana si passa infatti ai segni di un’antica cava di pietra, rinomata per Massa Lubrense e utilizzata per molte delle costruzioni non solo della penisola ma anche di Napoli.

1-2. Pozzuoli, Rione Terra.

Statuine in terracotta rappresentanti saccarii, i facchini delegati alle operazioni di scarico e di carico, di trasbordo e di immagazzinamento del grano che giungeva a Puteoli dalle province del Mediterraneo occidentale: Sardegna, Sicilia, Egitto, Africa settentrionale.

I due esemplari riproducono fedelmente la divisa di questi facchini, una tunica corta fermata in vita da una cinta e un copricapo a calotta.

Le due statuine provengono da uno scarico di un pozzo lungo il decumano massimo del 194 a.C., databile al III sec. d.C.

n. 3 Pozzuoli. Vicus Lartidianus

Statuetta rappresentante un naoforo, in porfido. Rinvenimento fortuito. Età romana.

Si tratta di una figura maschile inginocchiata; del corpo si conserva la parte inferiore di cui si distinguono le dita dei piedi realizzate ad incisione e le mani che reggono una tavoletta rettangolare liscia; il personaggio indossa un gonnellino. La statuetta presenta uno zoccolo rettangolare e il pilastro dorsale anepigrafi. Sulla base del tipo iconografico, è identificabile come un offerente egittizzante.

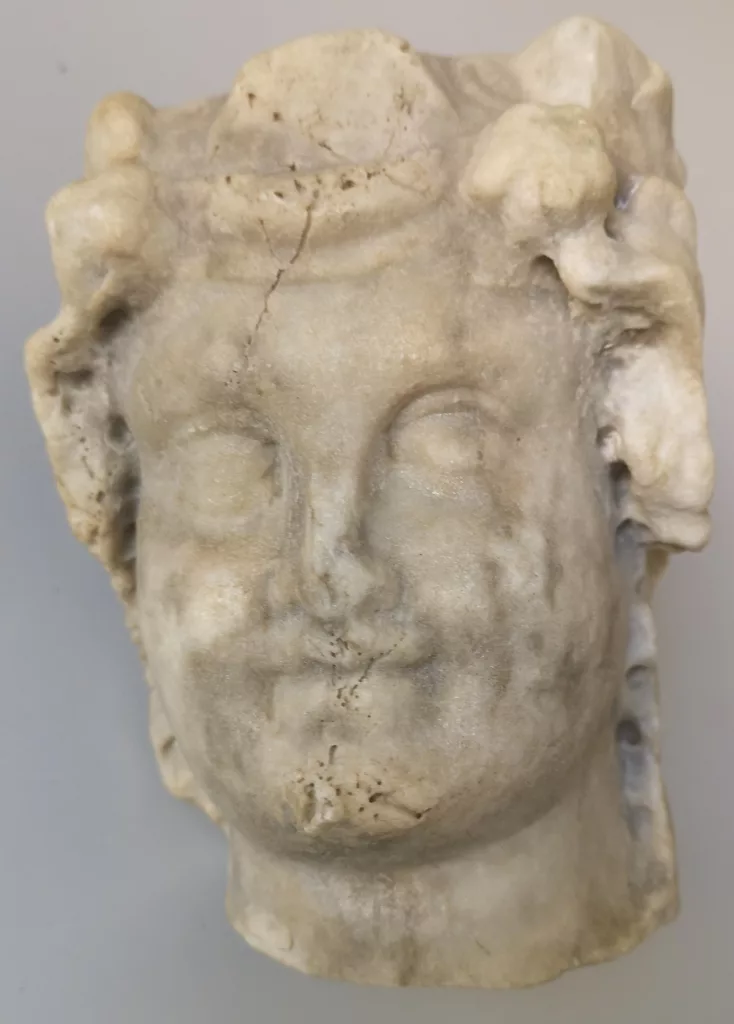

n. 4 Pozzuoli. Vicus Lartidianus.

Statuetta rappresentante un’erma bifronte, in marmo. Rinvenimento fortuito. Età romana.

Il manufatto rappresenta un’erma bifronte di piccole dimensioni. Il primo volto ha il capo ornato da bacche ed elementi vegetali (fiori e foglie di edera), la chioma presenta una scriminatura centrale, i capelli sono raccolti con due ciocche ricadenti sulla fronte. Il volto paffuto ha un profilo ovale dal mento pronunciato, gli occhi sono tondi con arcata della palpebra distinta; la bocca carnosa è leggermente aperta; il naso è mutilo.

Anche il secondo volto presenta una chioma raccolta al centro con una taenia a festone ricadente sulla fronte, ornata ai lati da bacche ed elementi vegetali. Il volto paffuto ha un profilo ovale dal mento pronunciato, gli occhi sono tondi con arcata della palpebra distinta; il naso è schiacciato e largo; la bocca carnosa è leggermente aperta.

I due volti, per le caratteristiche degli ornamenti della chioma, sono ascrivibili alla sfera del mondo dionisiaco.

n. 5 Pozzuoli, Rione Terra.

Coppa decorata a rotella in terra sigillata africana, II sec. d.C., proveniente da uno scarico di ceramica di cui è ricco il Rione Terra. Il piatto è ascrivibile ad una produzione medio imperiale localizzata in Africa settentrionale specializzata in servizi da mensa, come piatti, scodelle e coperchi, rinvenuti in tutto il Mediterraneo.

n. 6 Pozzuoli, Rione Terra. Piatto/coperchio

Piatto/coperchio in ceramica da cucina di produzione africana, riferibile ad un esemplare molto diffuso nel Mediterraneo a partire dall’età medioimperiale. Si tratta di un manufatto con un impasto poco depurato, adatto alle alte temperature, con segni di bruciato.

Insieme al piatto si conservano anche resti di pasto a base di ostriche, la cui coltivazione era una delle eccellenze dell’antica Puteoli. I materiali provengono da un immondezzaio del III sec.d.C.

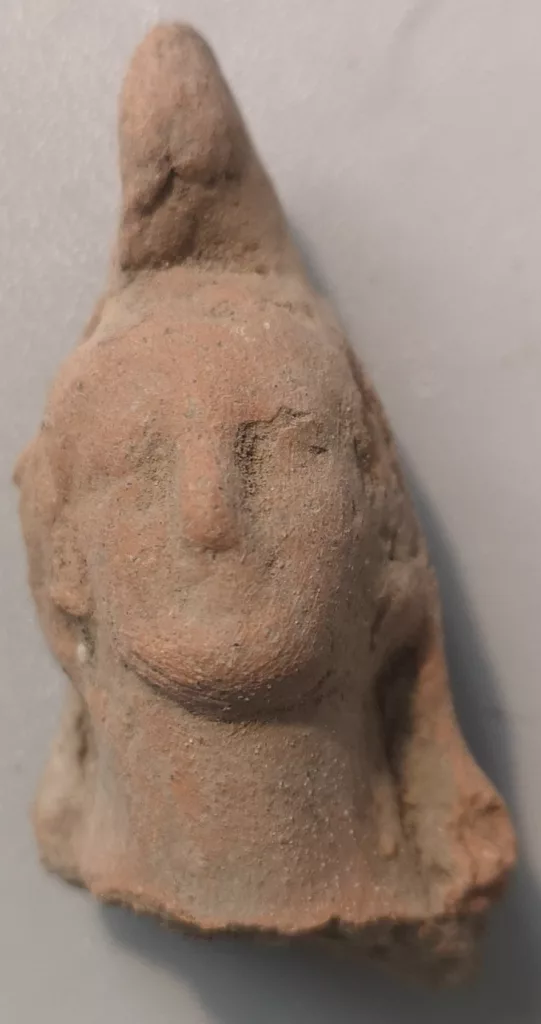

n. 7 Punta Campanella, Massa Lubrense

Testine in terracotta raffiguranti Atena Iliaca e tanagrine. Fine VI-III sec. a.C.

n. 8. Pozzuoli, Rione Terra

Il capitello di lesena in pietra calcarea proviene, come gli altri, da uno scavo del III sec. d.C. è decorato con due delfini ed è dipinto con vernice rossa, di cui si notano le tracce. Non è possibile, al momento, attribuirlo ad alcun monumento o struttura rinvenuta.

Soprintendenza ABAP dell'Area Metropolitana di Napoli

Soprintendenza ABAP dell'Area Metropolitana di Napoli